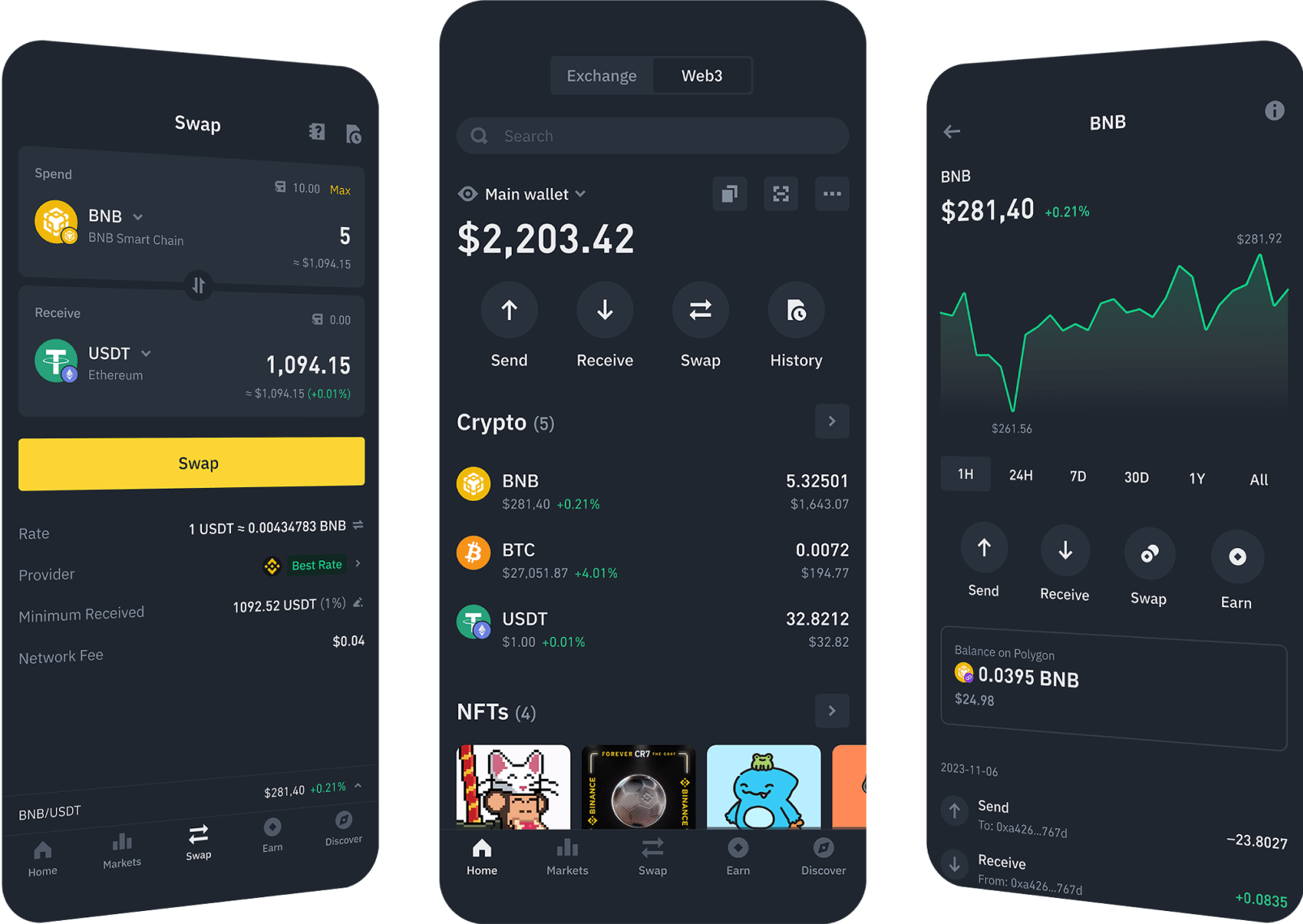

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

玩虚拟币会被警察找吗?这个问题的答案,取决于 “玩” 的方式是否踩过法律红线。在我国,单纯持有虚拟币本身不构成违法,但一旦涉及交易、兑换、帮助他人转移资金等行为,就可能触发警方的调查。

最常见的被调查原因,是虚拟币交易与违法资金产生关联。2024 年上海警方破获的一起电信诈骗案中,受害者的资金经多层转移后,最终通过某虚拟币交易所兑换成 USDT。警方顺着资金链溯源,传唤了 12 名参与该批次 USDT 交易的普通用户,即便他们声称 “不知道资金来源”,仍因 “可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得” 被调查。这类案例中,警方关注的并非虚拟币本身,而是其作为 “资金中转站” 的角色 —— 当你的交易对手是犯罪分子时,警察的询问电话可能随时响起。

参与虚拟币传销或非法集资,更是会直接引来警方介入。山东某 “区块链项目” 以 “购买虚拟币能获静态收益” 为噱头,发展下线 1.2 万人,涉案金额 8 亿元。案发后,不仅组织者被刑拘,参与推广的 “骨干成员” 和投资额超 50 万元的 “大户” 均被警方传唤,其中 30 人因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。这些参与者最初只是想 “赚点零花钱”,却不知自己已成为犯罪链条的一环。

为他人提供虚拟币兑换服务,也可能触犯法律。广州某奶茶店老板利用闲余时间帮人用人民币兑换虚拟币,每笔收取 1% 手续费,一年累计交易金额达 300 万元。2023 年他被警方以 “非法经营罪” 立案调查,理由是 “未经许可从事资金支付结算业务”。根据相关规定,虚拟币与法定货币的兑换属于非法金融活动,即便只是 “帮朋友忙”,只要涉及资金规模较大,就可能被认定为 “情节严重”。

警方的数据显示,2023 年全国因虚拟币相关行为被传唤的人员中,70% 是普通投资者,他们并非主动犯罪,而是因 “不懂法” 或 “心存侥幸” 越界。例如有人在社交平台发布 “收售 USDT” 信息,本意是赚取差价,却无意中为赌博网站提供了资金通道;还有人将自己的虚拟币钱包借给他人使用,结果被用于洗钱。这些看似微小的举动,都可能成为警方调查的突破口。

需要明确的是,警方介入虚拟币相关案件时,会区分 “主观故意” 与 “不知情”。若能证明自己在交易中尽到了注意义务(如核实对方身份、拒绝大额匿名交易),通常不会被追究刑事责任;但如果明知对方从事违法活动仍提供帮助,就可能面临刑事处罚。对普通人而言,避免被警察找的最佳方式,就是远离虚拟币交易 —— 在法律明确禁止的领域,任何 “小心操作” 都无法消除潜在风险。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。